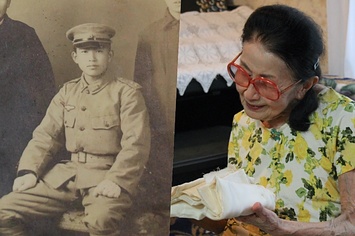

1945年3月10日の東京大空襲で、家族6人を亡くした女性は「被害を話すことで少しでも平和につながれば」と空襲の記憶を話した。 終戦から77年。東京大空襲・戦災資料センター(東京都江東区)で8月15日、亀谷敏子さん(90)が語った証言とは。 センターにも小中学生とその保護者らが集まり、オンライン参加と合わせて、約70人が亀谷さんの話を聞いた。

家族6人を亡くした空襲の夜

亀谷さんは満州事変が起こった1931年、7人きょうだいの3番目として生まれた。 自宅があったのは、現在の東京都江東区にあたる深川区白河町。 10歳の頃に太平洋戦争が開戦し、国民学校高等科に進学してからは、授業などはほとんどなく、勤労動員で金属のやすりがけをさせられる日々だった。 東京大空襲に遭ったのは13歳の春だった。 亀谷さんは3月9日の夜をこう振り返る。 「9日の夜、母が寝ている私たちを起こし『今日の空襲は酷いようだから避難しよう』と言ったんです」 「その時、血圧が低く気分が悪かった私は『死んでもいいから行きたくない』と布団から出なかったんです」 母親は妹たちを連れて先に避難。それが家族の生死を分けた。 亀谷さんの妹や弟ら5人を連れて母親が逃げたのは、避難場所に指定されていたビルの地下。6人は、詰めかけた人々でぎゅうぎゅう詰めになったその地下で、亡くなった。 モンペに火がついて足をやけどしながらも、風で飛んできたトタン板で頭を守り、必死に逃げた。 工場の塀の中に父と避難。10日の朝に助け出されると、見慣れた街並みは一変していた。 「死体がゴロゴロと三ツ目通りいっぱいに転がっていました。ほとんどがピンク色の裸で、まだピクピク動いている人もいました」 「煙で目をやられて目を開けられませんでした。歩いていて何かにつまずき、目を開けると死体でした。運動靴も何もかも全部焼けてしまって裸足だったのですが、道は足を火傷するくらいの熱さでした」 数日後、ビルの地下室で亡くなった遺体が、遺体処理班によって運び出された時のこと。 憲兵隊のトラック2、3台が来て遺体を運び出し、10分間だけ身元確認が許された。 ようやく見つかったのは、変わり果てた家族の姿だった。 「まともな死体は母親くらいでした。母は髪の毛がなくなって丸坊主でしたが、他の人は足首や手などはなく、胴体だけなどで、着ている物で判断していました」 まだ歩き始めたばかりの1歳の弟は、頭も足首から下もなくなっていたが、着物で弟だと分かった。 5歳と10歳の妹も、胴体や下半身だけが焼け残っていたが、モンペや着物で妹たちの遺体の一部だと判別できた。 父親は憲兵の目を盗んで母の頭蓋骨の一部や妹たちの遺体の一部を取ってきて、後日、茨城県にある父親の実家で簡単な葬儀を済ませた。

つらかった戦後。切に願う平和

東京大空襲の3ヶ月後、兄も茨城県で土浦空襲に遭い死亡。父親と亀谷さんだけが残された。 8月15日、終戦を知らせる「玉音放送」は、列車の線路の上で聞いた。 列車で移動していたが、天皇陛下から重大放送があると皆、列車を降ろされ、線路に並ばされたのだ。 その時は内容は理解できず、後で人づてに終戦を知った。 声を震わせながら、当時のつらい思いを語った。 「小さい時に、どうしてお星様はできるの?と母に聞いたことがありました。母は人が死ぬとみんなお星様になるのだと教えてくれました」 「戦後、私の家族はどのお星様だろうと星空を見つめては、7つ固まっている星があると、あれは私の家族かなとお星様と会話しました」 「夢でもいいからおかあちゃんに会いたいと思っていたら、朝方に『あんたはいつまで寝ている』と言う母の夢を見ました。おかあちゃんが会いにきてくれたと思って、本当にうれしかった思い出があります」 今も、ロシアによるウクライナ侵攻のニュースを見ていると「その影で泣いている人がいっぱいいるんだ」と考える。 「今の日本は、本当に平和で『自由』。何を言っても叱られない。それは素晴らしいこと。だからやっぱり、平和を守っていくことが大事だと思います」

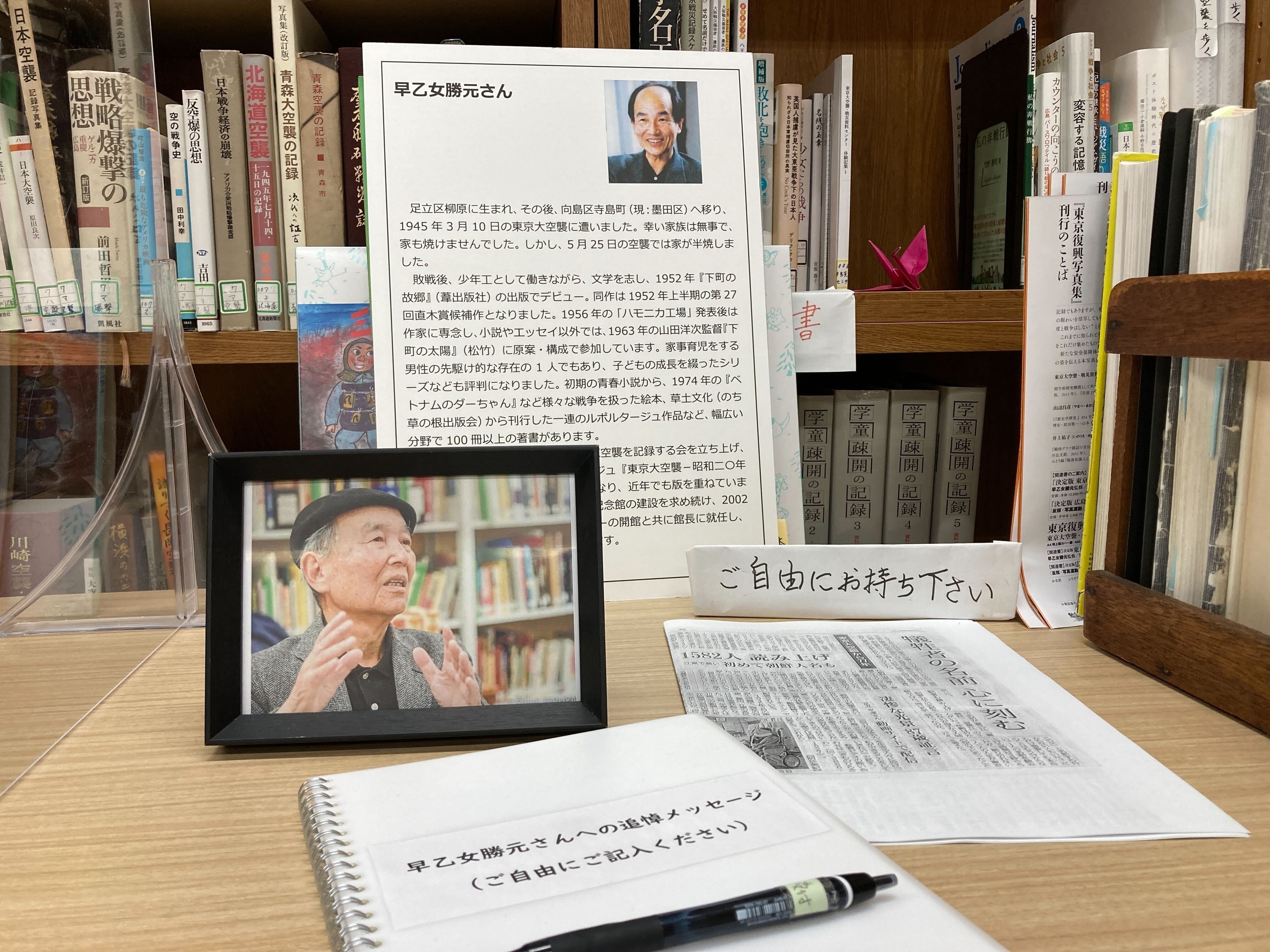

経験者少なくなる中、戦争を語り継ぐ道を模索

空襲や戦争の経験者の高齢化も進み、実際に証言を語れる人も少なくなってきている。 今年5月10日には、東京大空襲経験者で、同センターの初代館長を17年間務めた作家・早乙女勝元さんが死去した。 センターでは、「いかに語り継いでいくか」という課題に真正面から向き合い、証言集や証言動画を残す取り組みを加速化している。